写字楼办公采用动态座位分配如何激发员工活力

更新日期:

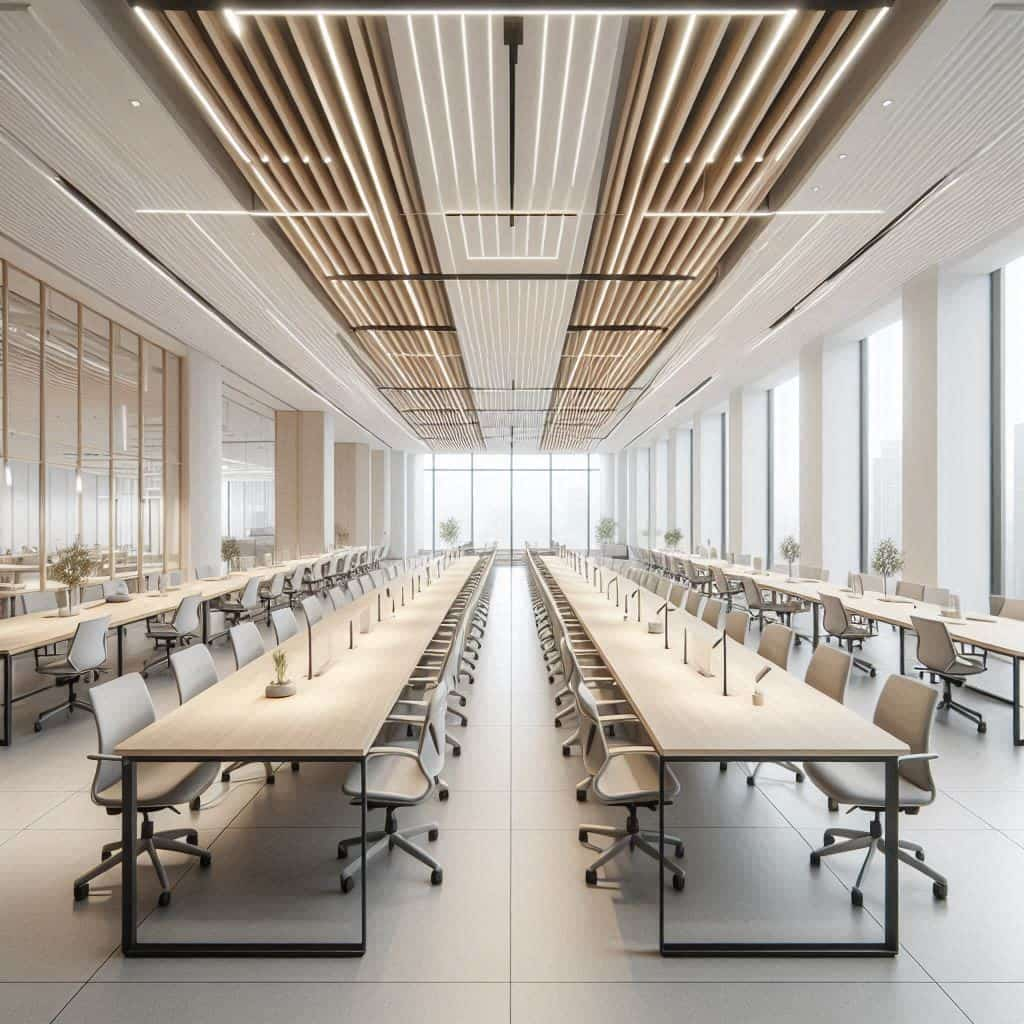

在现代办公环境中,传统的固定工位模式正逐渐被更灵活的座位分配方式取代。这种动态化的管理策略不仅优化了空间利用率,还为团队协作与员工活力注入了新的可能性。以华侨城大厦为例,许多企业开始尝试通过智能系统每日分配座位,让员工在不同区域自由选择工作地点,从而打破物理空间的局限。

动态座位分配的核心优势在于促进跨部门交流。当员工每天与不同的同事相邻而坐时,信息流动的壁垒自然被削弱。设计部门的创意可能激发市场团队的灵感,而技术组的严谨思维也可能为运营方案提供新视角。这种随机组合的协作模式,往往能催生传统固定工位难以实现的创新火花。

从心理学角度看,环境变化对工作效能存在显著影响。哈佛商学院的研究表明,适度更换工作场景能使大脑保持活跃状态。动态工位制度恰好提供了这种良性刺激——员工每周在临窗区、安静舱或共享办公桌之间轮换,既避免了环境单调性带来的倦怠感,又让每个人都能根据当日任务选择最适合的办公场景。

这种模式对内向型员工同样具有积极意义。与强制社交不同,动态分配创造了自然的互动契机。新员工能通过座位轮换快速融入团队,资深职员则有机会展示领导力。某咨询公司实施该制度后,跨层级沟通效率提升了40%,员工反馈显示这种非正式交流比刻意安排的团建活动更有效。

智能技术的支持让动态管理变得高效便捷。通过手机应用实时查看可选座位,员工能提前规划动线;物联网传感器则自动调节照明和温度,确保每个区域始终处于最佳状态。更重要的是,系统会记录座位使用数据,帮助企业持续优化空间规划,使办公资源与员工需求实现动态匹配。

当然,成功推行这种模式需要配套措施。设立足够的储物柜解决私人物品存放问题,配置可调节高度的办公桌满足健康需求,这些细节决定了制度的接受度。某科技企业还创新性地设置“固定日”,允许员工每周选择一天锁定心仪座位,在灵活性与稳定性之间找到平衡点。

当办公空间从固定资产转变为激发创造力的平台,企业的组织文化也在悄然进化。动态座位制本质上是对员工自主权的尊重,这种信任感会转化为更高的工作投入度。数据显示,采用该模式的企业中,78%的员工表示工作满意度提升,而离职率平均下降27%,这些数字印证了空间策略对人才保留的深远影响。

未来办公空间的竞争,将越来越体现在能否激发人的潜能。动态座位分配就像为团队安装了一个隐形的活力引擎,通过物理环境的重构,持续产出协作创新动能。当每个清晨踏入办公室时,未知的座位安排带来的不是困扰,而是遇见新可能性的期待,这或许就是现代职场最珍贵的活力源泉。